2024年4月からの法改正、本当に対応できてる?人事労務担当者が確認したい3つの法改正【freeeTOGO World 2024より】

2024年5月14日、人事労務や会社設立を支援するクラウドサービスのフリー株式会社が、会計、人事、労務、情報システムなどのバックオフィスの最先端を紹介するイベント「freee TOGO World」を開催した。その中で開かれたセッション「労務の最前線!2024~プロが予測!年度はじめに今年のトレンドを完全把握~」から、労務人事担当者がおさえておきたい2024年の動きについて上期と下期に分けて紹介する。

目次

■2024年4月1日に施行された3つの法改正

■建設運送業の2024年問題の裏で動く「36(サブロク)協定」

■労働条件通知書フォーマットの変更が急務

■障害者雇用率が引き上げ。従業員数40人以上の会社は見直しを

2024年4月1日に施行された3つの法改正

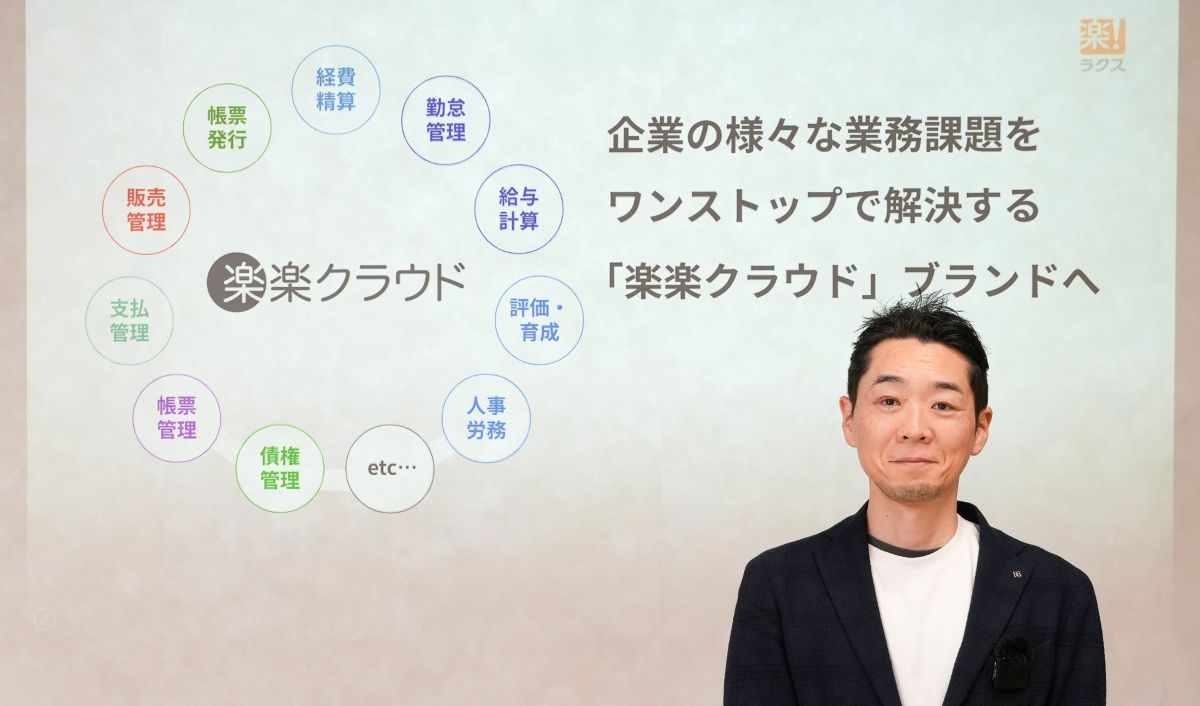

2024年は、労務担当者にとって対応に頭を悩ませる事柄が増えていく年になりそうだ。フリー株式会社のイベント「freee TOGO World」のセッションで登壇した、日本社会保険労務士法人、特定社会保険労務士の山口友佳氏によると、2024年の人事労務で注視したいポイントは6つ。特に大きなトレンドは、4月からスタートした『労働基準法の施行規則改正』と、秋に予定されている『フリーランス法改正』だという。前半では、4月からスタートした法改正について紹介する。

4月からスタートしている法改正は、以下の3点。

1. 建設運送業の2024年問題

建設・運送業に対して今まで例外的に認められていた時間外労働の上限規制の猶予が3月で終了し、4月1日から他業種と同様の上限規制がスタートした。

2. 労働条件通知ルールの改正

全業種労働基準法の施行規則の改正によって労働条件通知事項が追加された。新たな雇い入れには新しいフォーマットが必要になる。

3. 障害者雇用に関する改定

障害者雇用促進法の改正によって、4月1日から、法定雇用率の引き上げ、雇用率の算定対象の見直しがある。

これらは、2024年の企業の成長と労務の効率向上を左右するキーポイントとなるだろう。すでに対応していると思うが、確認の意味でもしっかり把握していきたい。

建設運送業の2024年問題の裏で動く「36(サブロク)協定」

建設運送業の時間外労働の上限規制において、自動車運転等の運送業務では、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間になる。建設業では、災害の復旧・復興の事業を除いて上限規制がすべて適用になった。

この法改正は建設運送業以外には関係がないと考える人が多いかもしれないが、そうではない。 「時間外労働の上限規制をきっかけに、36協定を見直す動きが労働基準監督署で進んでいる」と、山口氏は言う。

36協定とは、労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定届」のこと。働き方改革が始まった2019年4月に大企業に適用、翌2020年4月からは中小企業にすでに適用されている。会社が1日8時間、1週間で40時間(法定労働時間)を超えて労働者に残業(時間外)や休日労働をさせる場合には、あらかじめ従業員の過半数を代表する者や労働組合と書面による協定を締結して、協定届を所轄の労働基準監督署に届け出なければいけない。

労務人事担当者は、上限規制の内容を把握して、自社の勤怠管理システムで労働時間が正確かつ、リアルタイムで把握できているかの確認を改めて行う必要がある。気を付けたいのは、労働時間と、そうでない時間(移動時間、着替え時間、準備体操の時間など)を区別できているかどうかだ。待機時間は労働時間に含まれることが多いので注意したい。

労働条件通知書フォーマットの変更が急務

2023年3月に「労働基準法施行規則」や「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則」等が改正され、2024年4月から施行されたのが、労働条件通知ルールの改正だ。コロナ禍をきっかけに働き方の多様化や処遇改善が背景となり労働条件通知事項が追加された。もうすでに行われていると思うが、4月からの雇い入れや更新の際に新しい労働条件通知書のフォーマットで対応する必要がある。

労働条件通知書のフォーマット等の追加事項は下記の通り。

1. すべての雇用形態に対して「就業場所」と「業務内容」の変更の範囲を追加する

例えば、雇い入れ直後の就業場所は本社だったが、後に自宅でのテレワーク業務が可能になる場合は、就業場所を「本社および営業所、労働者の自宅」と明示

2. 有期雇用契約労働者に対して更新上限の有無と内容の追加が必要

変更のタイミングは有期労働契約の締結時と更新時

3. 有期雇用契約労働者に対して無期転換申込権が発生する契約の更新時(※)

無期転換を申し込むことができる旨と、無期転換後の労働条件の明示が必要

ここでは、労働条件通知書のフォーマット等の改定を進めると同時に、更新上限の有無について社内ルールを確認し、雇用契約書と就業規則を固めておくと作業がスムーズだろう。

※有期契約労働が通算5年を超えるとき

障害者雇用率が引き上げ、従業員数40人以上の会社は見直しを

障害者雇用促進法改正での変更は下記2つ。

1. 民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げ

2. 雇用率の算定対象の見直し

まず、民間企業の法定雇用率は2.3%から2.5%に引き上げられる。これによって、今までは従業員43.5人以上の企業に1人以上の雇用義務だったが、 2024年4月1日より従業員40人以上に対して1人以上雇用する必要がある。さらに、2026年7月以降には2.7%に引き上げられることも覚えておきたい。

雇用率のカウントも変更された。原則として、週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神・発達障害者について0.5ポイントの算定だが、 当面の間は優遇措置として1.0ポイントで計算される。そして新たに、週所定労働時間10時間以上20時間未満の特定短時間労働者として、重度身体障害者、重度知的障害者、重度精神発達障害者が0.5ポイント算定の対象として追加された。

この改正をきっかけに、人事労務担当者は自社労働者数を正確に算出できているか、法定雇用率を達成できているかの見直しをしたい。そして、「障害者雇用が数合わせではなく、会社の戦力として、どんな役割を担ってほしいかを前提に考えて雇用につなげてほしい」と山口氏は話す。

2024年4月からスタートした3つの法改正への対応は、まず現状の労務を見直すことから始めたい。特に36協定や労働条件通知書フォーマットの見直しは重要だ。従業員数40人以上の会社労務人事担当者は、合わせて障害者雇用促進法と算定対象を確認し、対応していくようにしよう。

ツイート

ツイート

シェアする

シェアする