新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特例措置を実施 雇用調整助成金について解説

休業などの雇用調整が必要となった事業主に対し、休業手当や賃金の一部を助成する「雇用調整助成金」。企業によっては、新型コロナウイルスの影響などから事業の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金の助成内容や申請の流れを知りたいと考えることもあるかもしれない。

今回は、雇用調整助成金の対象や支給要件、受給額などの他、申請の流れ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置について紹介する。企業や従業員の雇用を維持するためにも、各ポイントを理解しておこう。

目次

●雇用調整助成金とは

●申請の流れ

●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置

●まとめ

雇用調整助成金とは

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由によって業務の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための施策をする場合に、休業手当などを助成する制度のことだ。雇用調整助成金には通常時のものと、自然災害や感染症の影響によって休業などを行った場合に適用される特例措置とがある。まずは、通常の雇用調整助成金の概要を見ていこう。

雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化など、さまざまな要因による経済上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が対象となる助成金だ。「休業」「教育訓練」「出向」などの一時的な雇用調整をすることによって、従業員の雇用を維持した場合に、事業主に助成される。

支給対象

雇用調整助成金の支給対象となる事業主・労働者は以下の通りだ。

・支給対象事業主:雇用保険適用事業所

・支給対象労働者:雇用保険被保険者

ただし、休業や出向の前日の時点で、雇用された期間が継続6カ月未満の労働者は対象とならないため、注意が必要だ。

支給要件

雇用調整助成金を受給するためには、次の要件を全て満たすことが必要だ。

(1)最近3カ月間の生産指標(売上高や生産量など)が、前年同期に比べ10%以上

減少していること

(2)最近3カ月間の雇用指標(雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数)が

前年同期と比べ一定規模以上増加していないこと(大企業は5%超・かつ6人以上、

中小企業は10%超・かつ4人以上)

(3)実施する一時的な雇用調整が、労使協定などの一定の基準を満たすものであること

(4)過去に雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがあり、

新たに対象期間を設定する場合は、直前の対象期間満了日の翌日から1年を超えて

いること(クーリング期間)。

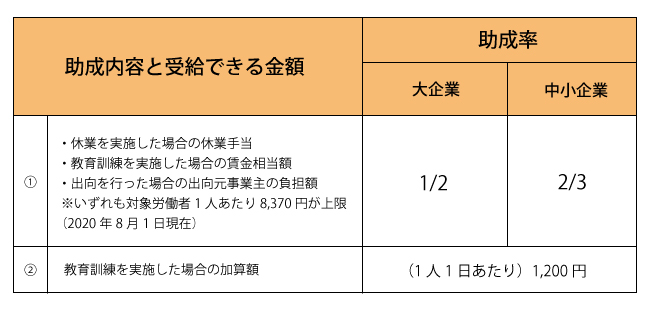

受給額・受給期間

雇用調整助成金の受給額は、以下の通りだ。休業・教育訓練・出向を実施した場合、賃金負担相当額に①の助成率を乗じて計算する。なお、教育訓練を実施した場合、①に②の金額が加算される。

休業・教育訓練の場合は1年間で最大100日・3年間で最大150日、出向の場合は最長1年の出向期間中受給することができる。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金」

参考:厚生労働省「雇用調整助成金」制度概要リーフレット

申請の流れ

ここでは、通常の雇用調整助成金の申請の流れを説明する。実施する雇用調整の内容によって、必要となる書類などが異なることに注意しよう。

(1)雇用調整の計画

まずは、雇用調整について、「どれくらいの期間実施するのか」や「対象者の選定はどのように行うのか」「(教育訓練を行う場合)事業所内・事業所外どちらで行うか」など具体的な内容を検討し、計画を立てよう。出向を検討する場合は、(公財)産業雇用安定センターが行っている企業間の出向の斡旋サービスを利用して出向先を検討するのもよいだろう。

ただし、休業を行う場合は、労使間で休業に関わる協定を締結することが必要だ。

参考:(公財)産業雇用安定センター

(2)計画届の準備

雇用調整の計画を立てたら、計画の内容について記した「実施計画(変更)届」を準備する。必要となる書類や添付書類は雇用調整の内容によって異なるため、詳しくは厚生労働省の資料を確認しよう。

計画届の提出期限は、初回の場合は休業や出向初日の2週間前まで、2回目以降は初日の前日までとなっている。計画届の提出や支給申請窓口は原則として都道府県労働局で行うが、ハローワークで書類の受付を行う場合もあるため、詳しくは最寄りの労働局またはハローワークに確認しよう。なお、提出した書類は支給が決定されたときから5年間保存しなければならない。

(3)雇用調整の実施

計画届を提出したら、提出した計画届に基づいて雇用調整を実施しよう。なお、厚生労働省・都道府県労働局では、適正な支給を推進する観点から事業所への立入検査を実施しており、事業主や従業員は帳簿などの必要な書類の提出や実施状況のヒアリングに協力しなければならない。

(4)支給申請

雇用調整を実施したら、実施期間終了後2カ月以内に「支給申請書」を提出し、支給申請を行う。その後、労働局において審査・支給決定が行われると、支給決定された額が振り込まれる流れだ。雇用調整を行う期間が複数に分かれる場合、事業主は支給対象期間ごとに計画届の提出と支給申請を行わなければならない。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金」

参考:厚生労働省「雇用調整助成金」制度概要リーフレット

参考:厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック~雇用維持に努力される事業主の方々へ~」

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置

感染症や自然災害などの影響によって、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持のために休業の実施・休業手当の支払いを行う場合、雇用調整助成金の特例措置が取られることがある。ここでは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について紹介する。

支給対象

支給対象となる従業員は、通常の雇用調整助成金同様、雇用保険の被保険者だ。なお、学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の従業員に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象だが、対象期間(北海道を除く)・助成内容・申請先は雇用調整助成金と同様となっている。

参考:厚生労働省「緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル 9/30改正版」

支給要件

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の要件を満たす全ての業種の事業主を対象としている。1年間のクーリング期間を置く必要がないことも特例措置の特徴だ。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小して

いること

(2)最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少していること

(特例措置有)

(3)労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

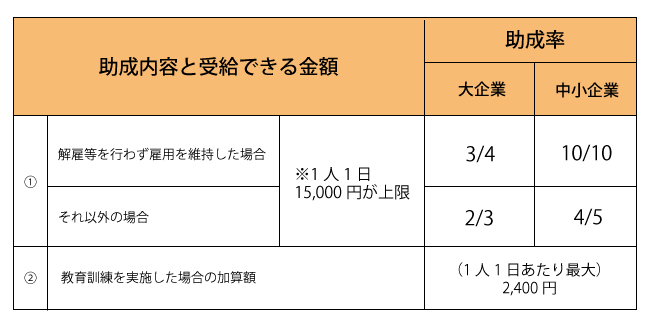

受給額・対象期間

特例措置における雇用調整助成金の受給額は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって以下のように分かれる。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置の対象期間は2020年4月1日から2021年2月末までで、その期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が助成対象となる。通常の助成金の支給限度日数は前述の通りだが、特例措置期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができるとされている。

申請の流れ

緊急対応期間中は特例として「計画届」の提出を不要としているため、申請の流れは以下のようになる。

(1)休業等計画・労使協定

(2)休業等の実施

(3)支給申請

申請に必要な書類は企業の規模や雇用保険の被保険者であるか否かによって異なるため、詳しくは厚生労働省のホームページを確認しよう。支給申請は通常の雇用調整助成金と同様、対象期間ごとに行い、申請期限は支給対象期間終了日の翌日から2カ月以内に行うことが必要だ。

参考:厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

参考:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」

まとめ

さまざまな理由によって休業や出向が必要となった企業をサポートする「雇用調整助成金」。昨今は新型コロナウイルス感染症の影響などで事業の縮小を余儀なくされる企業が増加しており、政府は特例措置の期間を延長するなどして対応を進めている。通常の雇用調整助成金や特例措置を活用し、企業の維持・従業員の生活保障に務めよう。

ツイート

ツイート

シェアする

シェアする