2025年度の税制改正で「年収の壁」はどう変わる?控除額変更についての解説と年末調整の注意点 freee 解説勉強会【前編】

2025年の税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除の見直しが行われ、新たに特定親族特別控除が創設された。この改正により、とくに配偶者の扶養に入っていた人と大学生世代が扶養内で働ける金額が増えることになる。

このたびの税制改正について、クラウド会計ソフト「freee会計」などを手がけるフリー株式会社(以下freee) が報道関係者向け解説勉強会を行った。今回の前編では、特に人事労務担当者が把握しておくべき控除額変更の内容や、年末調整時の注意点を中心に解説する。

所得税は基礎控除と給与所得控除の大幅な改正が行われた

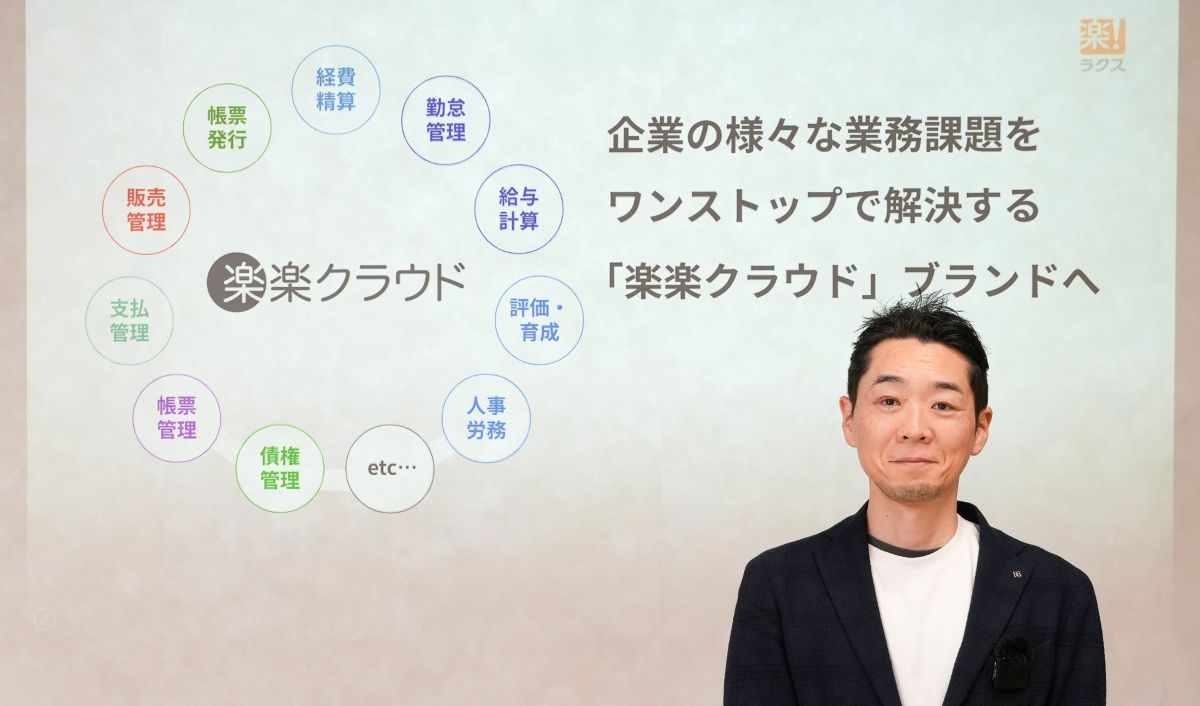

勉強会では、freee スモールビジネス総合研究所の⼩泉美果所長が登壇し、このたびの税制改正について詳しい解説を行った。まずは所得税の税制改正について、大きなポイントは以下の3点となる。

・基礎控除の引き上げ

合計所得額が2,350万円以下となる人を対象に、基礎控除を10万円引き上げ、58万円とすることが決定。

・基礎控除の特例の創設

上記のように基礎控除を10万円引き上げたうえで、さらに特例として基礎控除の上乗せを決定。給与収入により段階的に上乗せ控除額が決まっており、給与収入200万円相当以下であれば上乗せ控除額は37万円で、これは恒久的措置となる。

つまり給与収入200万円相当以下の人は、基礎控除額が「改正前の48万円」+「10万円の上乗せ」+「特例で37万円の上乗せ」で、合計95万円となる。実質、47万円の上乗せだ。給与収入200万円相当超の人についても、850万円相当以下までは段階的に上乗せ額があるが、この上乗せは2025年及び2026年分についてだけ適用される。

・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

給与所得控除額は、最低保障額が65万円と、従来の55万円から10万円アップ。さらに最低保障額の適用範囲が、190万円以下の人となる。190万円超の人には、改正の影響はない。

この改正により、従来「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の課税最低額は「160万円の壁」(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)となる。これまで「所得税がかからないように」と働き控えていた人たちが収入を増やせる環境になる。また、特例により基礎控除額が段階的に減ることで、手取り額が減る可能性のあるボーダーラインも、以下のように増える予定だ。

特定親族特別控除の創設

従来、大学生などの子(19歳以上23歳未満の親族=「特定扶養親族」)の年収が103万円を超えるまでは、親の所得には扶養控除として63万円の控除が適用されていた。このたび「特定親族特別控除」が創設され、子の給与収入150万円までは、満額63万円の控除が可能になる。子の給与収入が150万円を超えてからは、控除額が徐々に減少し、最大で収入188万円まで控除が適用になる。

なお、特定扶養親族以外の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上~)の所得要件も、基礎控除の改正に伴って変更され、収入123万円以下(改正前は103万円以下)であれば従来の控除額が適用される。

住民税の控除額は10万円の引き上げ

住民税の控除額については、基礎控除額の改正は反映されず、給与所得控除の最低保障額の引き上げのみの改正となる。つまり年収190万円以下の人は、給与所得控除額が65万円となり、10万円ほどのアップとなる。

「社会保険の壁」は変化なし、従業員数と年収に注意を

社会保険については新しい動きはないが、2024年10月の年金制度改正法によって社保加入の要件が変わったことに引き続き注意が必要だ。改正により、従業員数が常時51人以上の企業等(改正前は101人以上)で「所定内賃金が月額8.8万円以上」「週の所定労働時間が20時間以上」「2カ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」パート・アルバイトの人は社会保険加入義務者となっている。従業員数51人以上である企業等の労務担当者は、条件に当てはまる労働者がいないかどうかを、もう一度確かめたい。

「所定内賃金が月額8.8万円以上」は年収にして106万円であり、また従業員数にかかわらず社保加入が義務化される年収が130万円であることから、それぞれ「106万円の壁」「130万円の壁」とされている。

2025年年末調整のポイント

このたびの大幅な税制改正は、2025年の年末調整から適用になる。例年、労務担当者は10月頃に所得を確定する作業を行うが、小泉氏は「今年は特にこの作業が大変になる」と指摘。「大きな税制改正について従業員に説明することを考えると、10月スタートでは間に合わないかもしれないと考えている企業さんは多いかと思います」と警鐘を鳴らした。夏頃には、税制改正について従業員に説明する資料を作り始めるのがよいという。

とくに今年は年収の壁の引き上げを知った扶養親族が「もっと働ける」と考え、11月や12月に収入を増やそうとするケースが増えると予測される。従業員には、扶養親族の年収の見込み額を調べてもらわなければならないが、調査を行う10月時点の年収見込み額と年末の実際の収入に大きな差が生じる可能性がある。結果、年末の駆け込み訂正が例年よりも困難になると予測される。

クラウド型の人事労務管理システムで従業員への個別催促や駆け込み訂正もスムーズに

勉強会では、次にHR事業戦略本部 プロダクトマーケティングマネージャーの内木美里氏が登壇。クラウド型の人事労務管理システム「freee人事労務」について説明を行った。

「freee人事労務」は、このたびの税制改正に完全対応予定であり、今年特に重要になる「家族の所得情報」も、従業員がスマホなどで簡単に入力できる機能がついている。なお、2025年秋にリリース予定である「AI年末調整チェック機能」を使うと、従業員が添付した年末調整用の資料画像を自動で読み取り、不備や漏れがあれば知らせてくれるため、従業員のうっかりミスが減るという。

また、見込みズレによる駆け込み訂正についてもワンクリックで訂正が可能なため、還付追徴を速やかに再計算できる。今年は特に、労務担当者の心強いサポート役として期待大と言えるだろう。

今後、改正内容の正しい理解と、適切な対応が求められる。最新情報を把握しながら、円滑な年末調整に向けた準備を進めていくことが、企業と従業員双方にとって重要なポイントとなりそうだ。

ツイート

ツイート

シェアする

シェアする