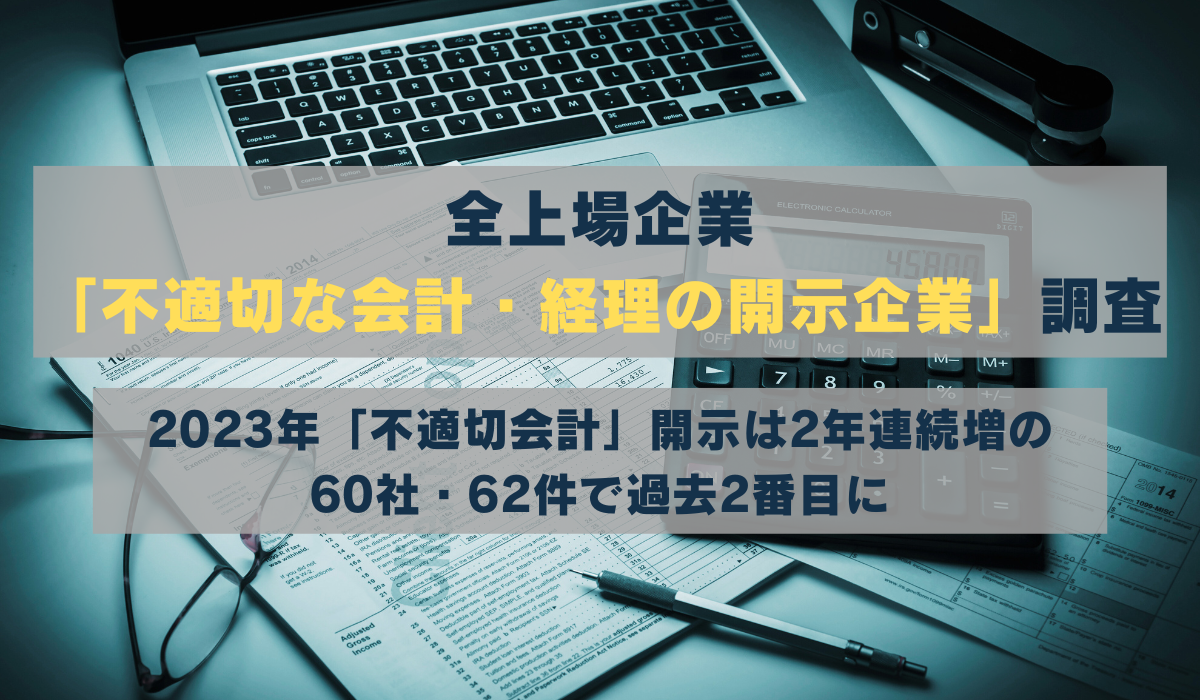

2023年「不適切会計」開示は2年連続増の60社・62件で過去2番目に|全上場企業「不適切な会計・経理の開示企業」調査

東京商工リサーチ(以下:TSR)は「不適切な会計・経理」(以下:不適切会計)についての調査を実施。上場企業、有価証券報告書の提出企業を対象に不適切会計で過年度決算に影響が出た企業、今後影響が出る可能性を開示した企業を集計した。自社開示、金融庁・東京証券取引所などの公表資料に基づき実施したもの。なお、同一企業が調査期間内に内容を異にした開示を行った場合、社数は1社、件数は2件としてカウントしている。

※業種分類は、証券コード協議会の業種分類に基づく

社数、件数ともに2年連続で前年より増加

TSRによれば、2023年に不適切会計を開示した上場企業は60社(前年比9.0%増)、件数は62件(同12.7%増)で、2年連続で社数、件数が前年を上回った。2008年に集計を開始以降、2019年の70社、73件をピークに、2021年は51社、51件まで減少したが、再び緩やかに2年連続で増勢に転じている。

62件の内訳は、経理や会計処理ミスなどの「誤り」の34件(前年比36.0%増)が最多。次いで、従業員などによる着服横領が19件(同35.7%増)、子会社で不適切会計処理などの「粉飾」が9件(同43.7%減)だった。「会社資金の私的流用」「商品の不正転売」など、個人の不祥事にも監査法人は厳格に監査している。

産業別の社数は、サービス業の15社(同87.5%増)が最多。以下、製造業の10社(同41.1%減)、卸売業(同125.0%増)と小売業(同50.0%増)が各9社と続いた。サービス業は、従業員の不適切取引などによる「着服横領」や連結子会社での過大請求などの「誤り」が増えた。

発生当事者別「会社」が28社でトップ

TSRによると、発生当事者別での最多は「会社」の28社(構成比46.6%)で、会計処理手続きなどの誤りが目立った。次いで「子会社・関係会社」は16社(同26.6%)で、売上原価の過少計上や架空取引など、見せかけの売上増や利益捻出のための不正経理が目立った。「従業員」は15社(同25.0%)で、外注費の水増し発注を行ったうえで、その一部をキックバックし私的流用するなどの着服横領が多かった。

市場別 「東証プライム」が30社で最多

市場別では「東証プライム」が30社(構成比50.0%)で最多。次いで「東証スタンダード」が20社(同33.3%)「東証グロース」が9社(同15.0%)と続く。2013年までは新興市場が目立ったが、2015年以降は国内外に子会社や関連会社を多く展開する旧東証1部が増加。2023年も「東証プライム」が最多だった。

※本調査における上場の市場は、東証プライム、スタンダード、グロース、名証プレミア、メイン、ネクスト、札証、アンビシャス、福証、Q-Boardが対象

まとめ

アフターコロナとなり企業活動が回復する中、不適切会計は社数・件数ともに増加傾向が続いている。不適切会計がなくならない背景についてTSRは「業績優先の意識やステークホルダーに対する情報隠蔽など、様々な要因がある」と指摘。さらに「不適切会計が判明後の経営陣の対応が不十分なケースもあり、再発防止の仕組みづくりは容易ではない」とコメントした上で、企業は改めてコンプライアンス(法令遵守)やコーポレートガバナンス(企業統治)の見直しを行っていくべきだと訴求した。

ガバナンスの強化は非上場企業や中小企業にとっても重要な取り組みである。ステークホルダーからの信頼や金融機関からの高い評価など、企業経営に様々なメリットを与える。この機会に自社のコンプライアンスの実態を把握するとともに、ガバナンスの策定・強化に取り組んでみてはいかがだろうか。

ツイート

ツイート

シェアする

シェアする